نفوس فرعونية بدعاوى إسلامية

#خطبة_الجمعة

#الشيخ_محمد_أبو_النصر

نفوسٌ فرعونية بدعاوى إسلامية

التاريخ: 22/ ربيع الثاني/1438هـ

الموافق: 20/ كانون الثاني/2017م

1- التكبُّر بالهداية والعُجب بالصلاح

2- كل من خالفنا مُبتدِعٌ أو فاسِقٌ أوعميلٌ!!

3- مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى

4- فَهُوَ أهْلَكُهُمْ

5- أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ

6- كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

7- سوء الخاتمة والعياذ بالله

8- إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

9- ويلك يا من تتبع زلات أبنائنا

10- العلاجات الأربعة لداء الكبر

لتحميل الخطبة كتابيا بصيغة PDF

مشغل الصوت

* ملاحظة: ما بين معكوفتين [ ] فهو شرح مُدرج في سياق ذِكرِ الدليل.

الخطبة الأولى

إنَّ الحمد لله، نحمدُه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفُوًا أحد، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيِّه وخليله، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدين كلِّه ولو كرِه المشركون، فصلواتُ ربِّي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه الغرِّ المُحجَّلين، ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أمَّا بعدُ إخوة الإيمان، استتباعًا لما تحدَّثنا عنه في اللقاء الماضي مِن خطورة مرضِ الكبر، ذاك المرض الخبيث الذي إذا دبَّ في قلب الإنسان أورده المهالك، وجرَّهُ إلى المفاسد، وقد يصل بالإنسان – والعياذ بالله – إلى الكفر بالتكبُّر على أوامر الله ورسوله.

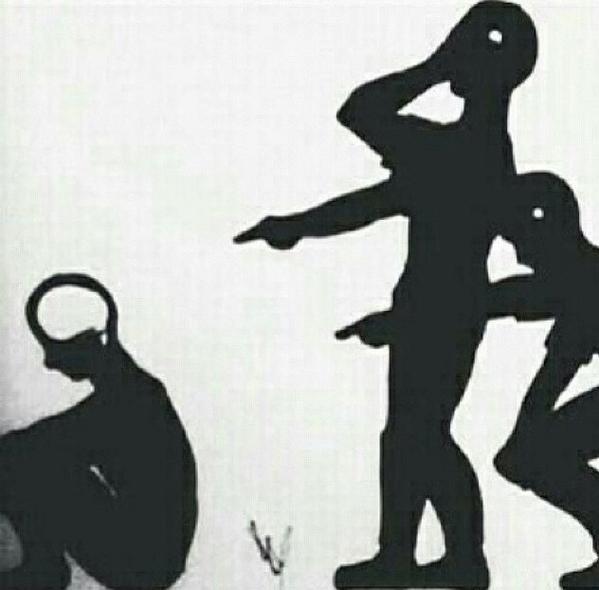

حديثنا اليوم أيها السادة عن صِنف خاصٍّ من المتكبرين، ممن زيَّن لهم الشيطان أعمالهم وهم يحسبون أنَّهم يُحسنون صنعًا، حديثنا اليوم أيّها الأحبَّة عن المتكبِّرين بالهداية، المتوهِمين بأنَّهم وحدهم أهل الهدى والصلاح، الناظرين نظرة الازدراء لخلق الله. الناظرين لإخوانهم المُقصِّرين نظرة من يريد أن يُقيم الحُجَّة عليهم ليُدخلهم النار، لا نظرة من يرحمهم ويريد لهم الهداية ليدخلوا الجنَّة، أولئك الذين يظنون أن ما هم عليه من هدى وصلاح وعبادةٍ وإيمانٍ … يظنونه بمحض اجتهادهم!!

يظنونه بمحض اجهادهم، ويتناسون قول الله تعالى: ((إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )) [القَصص:56] ، قومٌ غفلوا عن قوله تعالى: ((مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)) [الكهف:17]، فظنُّوا لأنفسهم عظيم فضلٍ وخير، إذ رأوا لأنفسهم اجتهادًا ببعض الطاعات، إذ رأوا لأنفسهم جهادا، إذ رأوا لأنفسهم عملًا ببعض العبادات، أو علما ببعض الأحاديث والآيات، فبدل أن يكون فرحهم فرحَ من بفضل الله وبرحمته يفرحون فبالطاعات يزيدون وللخلق يتواضعون وإلى الله بالحسنى يدعون، على العكس تمامًا، تراهم ممن بطاعاتهم يُفاخِرون وبأعمالهم يُراؤون وللمسلمين المُقصِّرين يحتقرون ويزدرون، فيَهلِكون من حيث يظنون أنَّهم ناجون.

نعم أيها الأحبَّة، يتناسى أولئك أنَّ الله من قدَّر لهم أسباب الهداية، يتناسون من قدَّر لهم الأبوين المُسلِمَين الصالحين، يتناسون من قدَّر لهم البيئة المؤمنة والرفقة الصالحة التي تُعين الهداية والالتزام، يتناسون ذلك ويأتيهم إبليس اللعين، يأتيهم شيطانهم الرجيم ليوجه نفوسهم المتكبِّرة أصلًا، وليلبِّس عليهم الحق بالباطِل، فيدفعهم للانتقال من الكِبر النفسي إلى ممارساتٍ وسلوكياتٍ تُحبط لهم سائر عملهم، تُحبِط جهاده، تُحبط طاعاتهم وعباداتهم أيها الإخوة.

داءٌ وابتلاءٌ شاع كثيرًا في مُجتمعنا، داءٌ ينتشر بين الشباب حديث الالتزام، ليجرَّهم إلى ما لا تُحمد عُقباه، فمن الاستعلاء على الناس إلى التعامل السيِّء معهم، هذا التعامل السيّء الذي يزداد يومًا بعد يوم من بعض من يتظاهرون بالتديُّن والالتزام، مِمَّن قد زيَّن لهم الشيطان أعمالهم، وكيف لا يكونون أصحاب خُلقٍ سيِّء وسلوكٍ منحرف وهم ينظرون إلى الناس على أنَّهم مبتدِعة وفسقةً ومسرفين على أنفسهم!!

بعض الناس يظن أنَّه وحده وجماعته وعصابته على الحقِّ والهدى والسُّنَّة والطريق القويم، وكل من خالفهم مُبتدِعٌ أو فاسِقٌ أوعميلٌ أو مرتدٌ أو خائنٌ … وما إلى هنالك من أوصافٍ تسمعونها على ألسنة أولئك القوم.

ولعللَّ المُصيبة الأكبر – أيها السادة – أنَّ ذلك الإنسان المتكبِّر بالهداية وبما وفقه الله إليه من الطاعة، لا يبني تقويمه على معايير شرعية صحيحة، بل يبنيه على محض هواه، فمن وافق هواه وسلك مسلكَ جماعته فهو على الخير، ومن خالفهم في اجتهادهم فهو بنظرهم ضالٌّ ضلَّ ضلالًا مبينًا… نفوسٌ فرعونيَّةٌ – والعياذ بالله- وأفكارٌ شيطانيَّةٌ، ((قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)) [غافر:29]. فترى أولئك لا يُقيمون وزنًا لعالم، ولا لاجتهاد العلماء ولا للخلاف المُعتبر، فقط منهجهم هو الصحيح ((مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)) …. ذاك الذي ضلَّ بازدراء الخلق من حيث يظن أنَّه يحسن صُنعا، وكأنَّه لم يسمع قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : ((إِذَا قَالَ الرجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ،

[كل الناس سيئين، الناس قليلة دين …. ]

((إِذَا قَالَ الرجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أهْلَكُهُمْ)). والحديث في صحيح مسلم.

فَهُوَ أهْلَكُهُمْ: أي فهو أشدُّهم سوءًا لأنَّه ابتُلي بمرضِ ابليس، ابتُلي بداء الكِبر فلم يعد يرى في الناس خيرًا فأساء لهم، ولم يعد يرى مكمَن الخلل في نفسه فتركها على طُغيانها، ذاك المغرور يتجاهل بأنَّ القدَر يحمل الكثير من المفاجآت التي قد لا تكون في حُسبان البعض.

نعم أيها السادة، القدر يحمل الكثير من المفاجآت التي قد تفضح النفوس الفاسدة فيُختم لها بشرِّ ختامٍ وإن عاشت دهرًا تتظاهر بالصلاح، ففي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول – صلواتُ ربِّي وسلامه عليه – (( … فَوَالَّذِي لا إلهَ غَيْرُهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا ، وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذراعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا )) فكم ممن فضح الله فساد سريرته أيها الأحبَّة؟ وكم ممن تظاهر بالصلاح على فساد سريرة ختم الله له بخاتمة السوء؟! وكم ممن كان مُسرفًا على نفسه، لم يُييسر الله له من يدلُّه على سبل الهداية، فإذا به يهتدي في آخر عمُره، فتاب وأناب ليُغفرَ له بتوبته، أمَّا ذاك المغرور المتكبِّر الذي يحسب نفسه من أهل الصلاح تراه يأمن مكر الله!! ((أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)) [الأعراف:99]، فكم من مقصِّرٍ لقي الله نادمًا تائبا فغُفِر له، وكم من مغترٍّ بنفسه، ممن رأيناه وقد اغترَّ بدينه وصلاحه وجهاده دفعه غروره للاجتراء على ما حرَّم الله من الدماء والأموال والأعراض، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- يقول: (( لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ )) [متفقٌ عَلَيْهِ]. غرَّهم ما هم عليه وظنوا أنَّهم وحدهم على الصلاح، وما داعش وأخواتها منكم ببعيد أيها الأحبَّة.

وعن سوء الخاتمة، يُطالعنا حديثٌ خطيرٌ في البخاري ومسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: شهدنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- خيبر فقال لرجل ممَّن يدعي الإسلام:

“هذا من أهل النار” [صحابيٌّ يُقاتل مع رسول الله يقول له النبي – صلى الله عليه وسلم-: “هذا مِن أهل النار” ؟؟!!…] فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم-: “إلى النار” قال فكاد بعض الناس أن يرتاب […كيف يكون إلى النار؟! صحابيٌّ قاتل مع رسول الله حتَّى قُتِل!!…] فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، [لم يصبر على ألمه، لم يصبر على جراحه، فلقي الله مُنتحرًا والعياذُ بالله] فأُخبِر النبي ، بذلك فقال – صلواتُ ربي وسلامه عليه -: “الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله” ثمَّ أمر بلالا فنادى بالناس إنَّه “لا يدخل الجنّة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”.

لاحظوا معي أيها الأحبة كيف خُتم بختام السوء لذلك الرجل وهو صحابيٌّ قاتل مع رسول الله حتى أصيبَ وكاد يُقتل، فلأمرٍ عرفه الله في نفسه خُتم له بسوء الخاتمة حتَّى لقي ربَّه مُنتحِرًا.

ولاحظوا معي التنبيه الخطير الذي ختم به رسول الله – صلى الله عليه وسلم- حديثه إذ قال: ” وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”.

كثيرٌ ممن لا يعقلون تراهم يتتبعون زلات المجاهدين، يتتبعون زلات من يقاتل في صفوف المؤمنين، بعض أولئك من فترةٍ قريبة نشر صوراً لبعض المجاهدين وهم يفعلون بعض صغائر الذنوب التي نعظهم دائما بتركها، صغائرٌ مما ابتلينا به في مُجتمعنا، ينشر ذلك ويقول من أين لمثل هؤلاء أن ينصرهم الله؟!!

صورٌ لبعض المجاهدين وهم يدخنون، وهم يسمعون الموسيقا والأغاني، ونحن لا نقول بحلِّ ذلك ولا نريده، ولا كنَّا لا نقول عن أبنائنا أولئك بأنهم فجرة كفَّار، ويكفينا ما يبذلوه في جهادهم، فإذا بذلك الموتور ينشر تلك الصور ويقول: ” من أين لمثل هؤلاء أن ينصرهم الله؟!! ” … وكأنَّ أعداءنا ملائكة أولي أجنحة مثنى وثُلاث؟!!

تخيلوا هذا المستوى من الفهم السقيم؟! ، فليسمع ذاك الذي لا يعقل قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : ” وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”. أي يجعله الله سببا لنصرة دينه وفي مُسند الإمام أحمدعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ : “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ” أي مسرفون على أنفسهم وسيجعلهم الله سببا لنصرة دينه، ولاحظوا معي أيها الأحبَّة أنَّ حديث النبي عن الفجرة وعمَّن لا خلاق لهم، فما بالكم بشبابنا وهم المؤمنون الموحِّدون المسلمون المجاهدون وقد ابتلوا ببعض الصغائر، مما ابتلينا به في مجتمعنا الذي عاش نصف قرنٍ أو يزيدُ من الفساد والإفساد، ((وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) [التوبة:102]، الله غفورٌ يعينهم بجهادِهم على التوبة ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) [العنكبوت:69]، وما هم أصلًا بالفسقة ولا الفجرة، بل الفاجر الفاسق من يتعامى بكِبره عن فضل أولئك الشباب، ويتتبع زلاتهم، يريد أن يمتطي ثورتهم نُصرةً لجماعته، يظن نفسه فقط على الخير، ذاك الذي قال عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: ( أنَّه أهلكُهم)، ضلَّ من حيث يظنّ أنه يُحسِن صُنعا.

ووالله أيَّها السادة: إن المتكبِّر لو اخْتَرَق حُجبَ الغيب، وعَلِم – عِلم اليقين – أنَّ الله يُحبُّه ويُكرمه أكثرَ من غيره، فذَهَب ليَخْتال على الناس وليتكبَّرعليهم بما علمه مِن ذلك، لكان جزاؤه أنْ يُحبط الله عمله، وأن يَخسِف به الأرضَ، وأن يجعله نَكالاً وعِبْرة لغيره، لما يتعالَى به على الناس ويتكبَّر عليهم، وهو لا يَدري مصيرَه، ولا يعلم مآلَه ولا يعرف خاتمته؛ من نعيم أو عذاب، مِن مَغفرة أو لَعْنة، من سعادة أو شَقاء؟!

اللهم اكتبنا من السعداء وجنِّبنا وإخواننا سُبل الشقاء واجعلنا من الهادين المهديين … أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المُستغفرين.

الخطبة الثانية

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلامًا على عبده الذي اصطفى، عباد الله خير الوصايا وصيّةُ ربِّ البَرايا : (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ) [النساء:131]. فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العِصمة من الفِتن، والسلامة من المِحَن، واعلموا إخوة الإيمان أنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد بيَّنا سابقًا أن داء الكِبر مرضٌ ابتليت به نفوس البشر بنسبٍ متفاوته،

فوجب التغييرُ للأفضل، ووجبت التوبة عن الذنب، فما السبيل لعلاج الكِبر وكيف الخلاص منه؟

أقول وما توفيقي إلا بالله بأنَّ لهذا المرض جُملةً من العلاجات.

أولها: تأمل ما في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم- من الوعيد الشديد للمتكبرين إذ يكفيهم بُغض الله تعالى لهم ليُحرموا خير الدنيا والآخرة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: 18]، ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: 35]، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : ((لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كِبر)). ولو كان سبب كِبره ما ما اغترَّ به من هداية وصلاح، وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسَّنه، يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : ((المتكبرون يوم القيامة أمثالُ الذَّرِّ في صُوَر الرجال، [أي لحقارتهم ولاحتقار الناس لهم] يَغشاهم الذُّلُّ من كلِّ مكان، فيُسَاقون إلى سجنٍ في جهنَّمَ، يُقَال له: “بُولَس”، تَعلوهم نارُ الأنيار، يُسْقَون من عُصَارة أهل النار طينة الْخَبَال))؛ [رواه الترمذي، وقال: حَسَنٌ صحيح، وحَسَّنه الحافظ في الفتْح].

أما العلاج الثاني – أيها الإخوة – : فليراجع الإنسان نفسه ليتذكَّر أصله ومآله: ليتذكَّر ضعفه وموته ومعاده ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ * كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ [عبس: 18-23].

تذكَّر أصلك أيها الإنسان فما أصلك إلا نطفة مذِرة ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ [المؤمنون: 12 – 13]،

تذكَّر ضعفك وعجزك وهرمك وموتك وأنَّ مردُّكَ إلى التراب لتغدو جيفةً قذِرة:

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ ﴾ [عبس:21-22].

أمَّا العلاج الثالث: فالتذكر دوماً بأنَّ الكِبر من مساوئ الأخلاق، فإذا ساءت علاقتك بإخوانك فانظر في نفسك أولًا قبل أن تتهمهم.

فالكِبر حين يَستشري في النفْس، وحين يَتمكَّن من قلب الإنسان، يَملِك عليه حِسَّه وفِكْره، لذلك كان من أسوأَ ما يُصيب الإنسان من أمراضِ القلب؛ فما مِن خُلُق من الأخلاق المذمومة، إلاَّ وتَجِد صاحبَ الكِبْر مُتَّصِفًا به، فهو إذ لا يرى في الناس خيرا، فيكون منه سوء الخُلق، فتراه إن كان كِبره لدينه تراه يغدوا منفِّرًا صادًّا عن دين الله بسوء خلُقِه، لا يسمع نصيحةً ولا تُسمع منه نصيحة، لأنّ ما في قلبه مِن كِبرٍ يدفعه ليُسيء للخلق دون أن يشعر، حتى وهو يبلغهم شريعة الله، فيكون منفِّرًا لا مبشِّرا.

أمَّا العلاج الرابع الأخير لداء الكِبر: فأن يضع الإنسان بين عينيه دائمًا أنَّ كل ما أوتيه من علم أو مال أو عقل أو توفيق أو نجاح أو فلاح أو عشيرةٍ أو ذرِّية، إنما هو من الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحل: 53]، من الله وحده، أولاك وقد حرَم غيرك منها، فهل مقابلة النِّعم تكون بالكِبر أم بالشُكر؟

فابتلاؤك بالنعم أيها الإنسان، ليست دليل محبته سبحانه وتعالى؛ بل ربما قد تكون استدارجًا وفتنة ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا ﴾ [الفجر: 15-17]، أي: كلَّا ليس الأمر كذلك، إنما هو ابتلاء، ومحبَّةُ الله تكون لمن ابتُلي فصبر عند الشدَّة وشكر عند النِّعمة، وتواضع للخلق في السراء والضراء، أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالله بين الخوف والرجاء فلم يروا لأنفسهم فضلا على الخلق وقد علموا أن الله تعالى كما أولاهم النِّعمة قادرٌ في أي لحظة على أن يسلبهم إيَّاها، ولهذا كان من دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم- : (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجاءةِ نقمتك، وجميع سخطك) …

إني داعٍ فأمنوا